La inspiración llegó al francés luego de adquirir una pintura de Cézanne, Tres Bañistas, en donde se puede ver un grupo de individuos preparándose para darse un baño en medio de un paisaje bucólico. Matisse tomó esta idea y trató de pensar cómo pintar en el lienzo un grupo de mujeres desnudas bailando.

En realidad hubo dos versiones de este cuadro, uno elaborado en 1909 que hoy se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y otro realizado en 1910, ubicado actualmente en el Museo Hermitage. La diferencia entre ambos se ve en las tonalidades de colores, levemente distintas entre ambas obras. A través de la mezcla de tonos fríos y cálidos, el artista genera sensaciones de calma y vitalidad.

El círculo, manifestado en una ronda que ocupa casi toda la estructura rectangular del lienzo, fue la forma con la que el pintor logró dar respuesta a esta cuestión. El cielo y la tierra son lisos, lo que hace centrar la atención en la idea de movimiento que genera la escena central. La forma levemente deformada de las mujeres transmite el éxtasis que sienten en el acto del baile.

Para Matisse la danza es una unión entre ritmo y alegría que se transmite fácilmente entre las personas; genera cohesión grupal y sentido de pertenencia. Sus orígenes se remontan a las tribus ancestrales, lo que hace de esta práctica una costumbre transversal entre las civilizaciones humanas.

La Danza refleja la incipiente fascinación de Matisse por el arte primitivo: los intensos colores cálidos contra el frío verde azulado del fondo –claramente relacionados con el fauvismo– y la rítmica sucesión de desnudos danzantes transmiten los sentimientos de liberación emocional y hedonismo. A este colorido se le ha dado una interpretación simbólica: los cuerpos se pintan de rojo y representan la vida, el azul es el cielo y el verde la naturaleza, logrando de este modo un movimiento extraordinario.

El artista simplifica las formas y satura los colores, que son tan intensos que llaman la atención. Es uno de los rasgos característicos del pintor: el uso libre del color, además de ese vigor expresivo. Matisse pinta uno de sus temas fetiche: el regreso a la mítica Edad de Oro, donde los seres humanos éramos felices bailando y cantando sin preocupaciones.

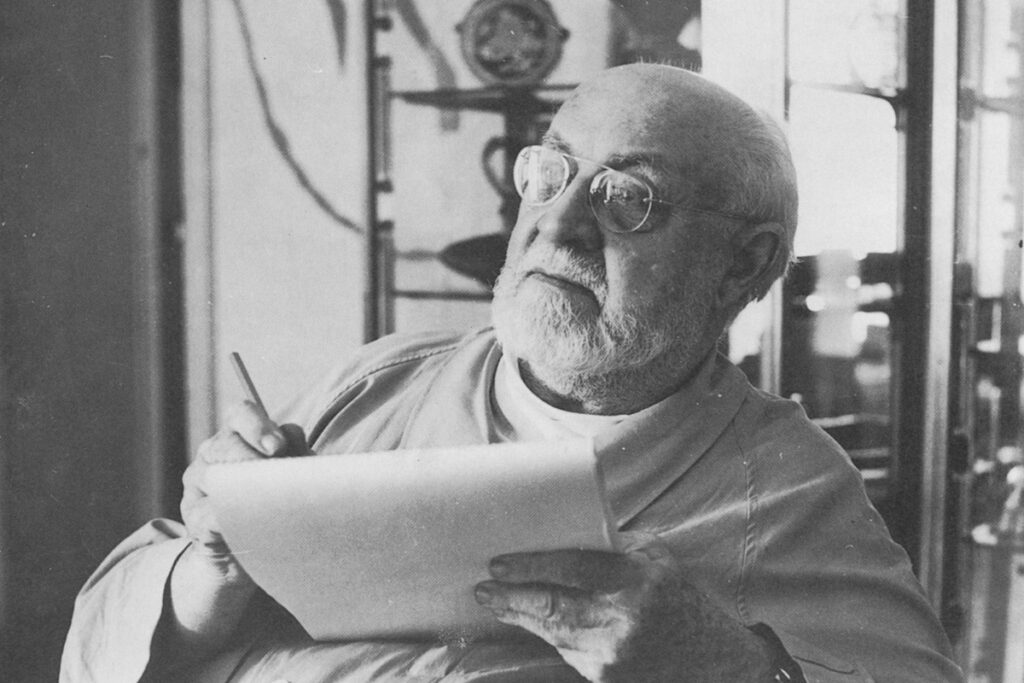

Su revolucionario uso del color cambió la pintura y encabezó una de las primeras vanguardias, el fauvismo, del que acabaría evolucionando hacia un arte personal e inclasificable.

Su infancia fue poco inspiradora. Su padre le llegó a pegar un par de palizas cuando lo sorprendía dibujando «tonterías». Así que el joven Matisse se marchó a París y se licenció en Derecho, llegando a trabajar brevemente como abogado, pero en 1889 le entró «la fiebre» de estudiar arte. «¡Te vas a morir de hambre!, ¿Me oyes, Henri…? ¡Es una carrera para vagabundos…!», gritó su padre. El hombre ni se imaginó que su hijo sería uno de los artistas más ricos y apreciados de Francia.

Una vez infectado del arte, Matisse se formó con pintores como Bouguereau y Moreau, pero al conocer a los jóvenes que pintaban sin seguir reglas (Derain, Vlaminck…), se internó en un nuevo y desconocido lenguaje pictórico basado en el uso libre del color, el vigor expresivo y el rechazo a ser una mera imitación de la naturaleza.

Esos colores contrastados junto con la influencia de la escultura africana y otras culturas primitivas serán denominador común de esa etapa del pintor, pero sobre los años 20 el artista se serena un poco y comienza a tender a la sensualidad, el ornamento y la tradición.

Exitoso, Matisse vendía cuadros como pan caliente, al igual que su colega/rival Picasso. Y como este, tenía una debilidad sobre todas las demás: las mujeres. Pero a diferencia de Pablo, «la bestia sexual», Henri prefería observar. Un viejo voyeur que parecía canalizar toda su pasión en el arte.

De salud débil de toda la vida estaba siempre en cama o en una silla de ruedas. De hecho, hizo que pusieran la cama al centro de su taller, que estaba lleno de jóvenes mujeres, modelos y cuidadoras correteando.

]]>